Tratados como imigrantes indesejáveis pelos governos de Getúlio Vargas (1930-1945) e Eurico Gaspar Dutra (1946-1950), os judeus refugiados e sobreviventes do Holocausto tinham contra si dezenas de Circulares Secretas que não levavam em consideração os direitos individuais do cidadão.

No caso de recebê-los – atendendo as porcentagens impostas pelo regime de cotas, aprovado pela Constituição de 1934 – o Estado brasileiro descartava eventuais responsabilidades de incluí-los na sociedade por meio de assistência e programas sociais. Diante deste descaso e omissão, a B’nai B’rith de São Paulo e a Congregação Israelita Paulista (CIP), oficialmente criadas em 1933 e 1936 respectivamente, assumiram ações salvacionistas com o objetivo de acolher aqueles que fugiam das perseguições perpetradas pela Alemanha.

Unidos contra o nazifascismo, um grupo de imigrantes judeus investiram esforços e recursos com o objetivo de oferecer aos compatriotas recém-chegados uma vivência plena de liberdade e garantias de uma vida melhor. Providenciavam alimentação básica, cursos de português, corte e costura, creches e escolas para os filhos dos refugiados, além de ofertas de emprego e uma residência, ainda que provisória. Com recursos captados junto à comunidade judaica de São Paulo e com ajuda da American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT), as lideranças da B’nai B’rith de São Paulo e da CIP procuravam favorecer a integração dos recém-chegados na vida produtiva do Brasil.

Apesar das dificuldades para a liberação do visto junto aos consulados brasileiros no exterior, centenas de artistas, intelectuais e cientistas conseguiram refúgio no Brasil onde, lentamente, foram se adaptando à realidade brasileira. Alguns optaram pelo exílio temporário e, após a 2a Guerra Mundial, retornaram à Europa em busca de suas raízes. Outros, desencantados com suas pátrias de origem, aqui permaneceram deixando no país um importante legado para a cultura brasileira.

A imigração forçada como estratégia de sobrevivência

Para este artigo, priorizamos as trajetórias dos artistas violentados em seus direitos de pessoa humana e perseguidos por serem de origem judaica. Para entender a sua fuga desde a Europa consideramos as políticas intolerantes aplicadas em suas comunidades de origem, ou por onde transitavam, até a sua chegada no Brasil, então sob o governo de Getúlio Vargas (1930-1945). Diante das restrições impostas pelo Estado-Novo brasileiro (1937-1945), muitos semitas (leia-se judeus) encontraram dificuldades para retomar a vida no país de acolhimento, sendo obrigados a adotar subterfúgios para mascarar sua condição de apátrida ou de refugiado político. Por questões de segurança, alguns procuraram ocultar seus nomes, as práticas judaicas ou sua fala com sotaque, pois corriam o risco de serem rotulados como representantes de uma “raça” inferior, produtores de uma cultura “degenerada” ou adeptos de ideologias exóticas, dentre as quais o comunismo, o socialismo e o sionismo.

De acordo com o ideário nacional-socialista, somente a “raça ariana” seria capaz de criar e manter culturas e civilizações, sendo o Judaísmo considerado como um instrumento de destruição cultural. Sob o viés da “raça judaico-semita” (jüdisch-semitisch), as autoridades do Reich argumentavam que a cultura produzida pelos judeus deveria ser eliminada por ameaçar a sobrevivência de uma civilização ariana homogênea. O confisco desta produção atingiu um grupo expressivo de artistas alemães, austríacos, poloneses, húngaros e franceses, identificados com os movimentos de vanguarda europeus como o expressionismo, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo.

De um contingente de 500.000 judeus fugitivos do nazismo, cerca de 86.000 conseguiram asilo em países latino-americanos, tendo a Argentina acolhido cerca de 45.000 e o Brasil cerca de 16.000 de diferentes nacionalidades e profissões.

A partir de 1945, o deslocamento humano, que caracteriza a Diáspora judaica, entrou numa segunda fase avaliada como um imenso êxodo espontâneo delineado pela tentativa de retorno à vida. Muitos tentaram “voltar para casa”, como fez o pintor alemão Erich Brill, exilado no Brasil entre 1934-1936; outros, recém-saídos dos campos de concentração e dos abrigos clandestinos, procuraram acolhimento nos campos de refugiados instalados pelas forças aliadas na Alemanha e na Áustria; os mais idealistas dirigiram-se à Palestina sob Mandato Britânico, arriscando-se pelas rotas clandestinas demarcadas ao sul da Europa. Anos depois, no pós-guerra, emigraram para o Brasil em busca de seus familiares. Diante desses constantes reagrupamentos em novos espaços, centenas de refugiados permaneceram no Brasil, conquistaram a sua naturalização como cidadãos brasileiros e produziram obras fantásticas que merecem aqui nossa atenção enquanto legado cultural.

Da tragédia humana à cordialidade brasileira

O discurso que permeia a produção dos artistas judeus exilados no Brasil, a partir de 1933, articula-se em torno de duas imagens: atragédia humana, cujos efeitos se fizeram sentir ao longo de suas vidas; e a cordialidade brasileira, mito que permeava o discurso do governo Vargas, mascarando a faceta oculta de uma política antissemita. Analisando a produção desse grupo que aqui aportou fugindo da violência nacional-socialista, constatamos que eles transformaram suas produções artísticas em crônicas de sensações visuais e emocionais. Comprometidos com a História – enquanto personagens de um momento de convulsão da sociedade ocidental – esses indivíduos, muitos dos quais apátridas, emergiram do seu universo trágico para interferir diretamente no universo da criação. Transformaram cada pincelada, traço, som, frase ou palavra, em camadas coloridas de sobressaltos emocionais, incorporando fragmentos das suas histórias de vida com elementos da realidade brasileira. Assim o fizeram Gershon Knispel, Frans Krajcberg, Lise Forell e Walter Lewy, dentre outros.

As representações do povo brasileiro – e, mais especialmente, dos indígenas, negros e pardos – revelam os seus estranhamentos diante do novo, produzindo sentidos e significados sobre esses grupos distintos por suas peculiaridades étnicas e culturais. Endossando as propostas das vanguardas – que compartilhavam entre si o objetivo de realizar uma renovação estética nas artes europeias – esses artistas souberam extrair da paisagem e do cotidiano brasileiro a essência do caráter nacional, atraídos – estrangeiros que eram – pelo exótico, pelo popularesco e pelos “tipos brasileiros”. No entanto, jamais deixaram de lado suas identidades culturais, distintas, por suas origens e formação cultural europeias.Diferentes olhares e múltiplas versões foram arrancadas daquele mundo “cinzento” da guerra, projetando-se numa expressiva produção cultural sob a forma de metáforas.

Agrupados por suas tendências arrojadas e polêmicas, esses refugiados contribuíram para o fortalecimento da arte moderna no Brasil. Alguns artistas tiveram sua produção ligada ao expressionismo abstrato, apresentando repertórios simbólicos inspirados na sua vivência interior; outros incorporaram em suas obras elementos surrealistas considerados como “degenerados” pelo antissemitismo alemão. Foi o caso de Walter Lewy (1905-1995), que teve sua primeira exposição individual, em Lippspringe, fechada pela Câmara de Arte Alemã que proibia judeus na vida artística do Reich. Nessa época, os surrealistas Salvador Dali e André Breton buscaram refúgio nos Estados Unidos, e Walter Lewy, Frans Krajcberg, Franz Weissman, Samson Flexor exilaram-se no Brasil.

No circuito cultural brasileiro, dezenas desses artistas judeus fizeram da sua arte uma forma de protesto e resistência ao nazismo. Alguns preferiram refugiar-se na representação das formas abstratas, recriando no Brasil sua condição de “cidadão do mundo”. A maioria optou por permanecer no Brasil, principalmente após 1945, transformando sua produção em instrumento de contestação social ao interpretar as ansiedades coletivas de uma nova era pós-Holocausto. Cada qual, segundo a sua formação, especialidade, traumas e memórias, encontrou uma fórmula própria para interferir na realidade brasileira de forma crítica e construtiva. Movidos por suas lembranças e emoções, buscaram o refúgio possível, vivendo entre mundos, como aconteceu com a artista portuguesa Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) que viveu reclusa em seu ateliê no Rio de Janeiro entre 1940-1947, como se estivesse “dentro de uma casca de noz”. Assim ela foi retratada por seu marido Árpád Szenes, de origem judaica, durante o período em que residiram no Brasil, na condição de apátridas.

A arte engajada dos refugiados judeus

Distantes de suas comunidades de origem (Alemanha, Áustria, Bélgica, Hungria, Tchecoslováquia e Polônia, principalmente), esses artistas registraram suas impressões sobre o Brasil cumprindo com uma dupla missão (política e estética) e servindo como mediadores de um mundo dividido. Inspirados nas vanguardas artísticas europeias, formaram redes de resistência ao nazifascismo e colaboraram para a criação de espaços de identidade em terras brasileiras. Através de suas imagens vislumbramos visões utópicas, delineadas por sentimentos de nostalgia e solidão. Refugiados, viviam como borboletas em um casulo, trocando constantemente de pouso. Sentiam-se como visitantes temporários, ansiosos por uma nova vida pós-guerra. Conscientes de suas identidades nacionais, nem sempre negociadas, recorriam às suas raízes culturais, tatuando suas obras com ícones e metáforas sobrepostos numa espécie de antropofagia indigesta.

Esses artistas tiveram o privilégio de participar de uma rede social sólida e consistente que os ajudou a projetar-se como vanguardistas da modernidade. Compartilhando valores e objetivos comuns, ganharam a confiança e lealdade de personalidades importantes da cultura brasileira, dentre os quais Portinari e Lasar Segall. Muitos permaneciam no país em condições precárias, portando vistos temporários, vivendo em pensões, dando aulas de pintura, ilustrando livros, fazendo traduções e escrevendo para os jornais. Estratégias de sobrevivência, que nem sempre correspondiam às suas expectativas de estrangeiro culto, formado nos grandes centros produtores de saberes da Europa.

Escrevendo, esculpindo, desenhando e pintando, os refugiados exprimiram suas indignações diante do absurdo e dos horrores praticados pelos nazistas e colaboracionistas. Mas, somente no pós-guerra, quando animados pela crítica brasileira, conseguiram exibir suas obras na Europa e no Brasil em busca de reconhecimento e, também, como forma de mostrarem o estado de suas almas dilaceradas pela emigração ou exílio forçados. Inspirados por seus desencantos com a pátria de origem procuraram interpretar a realidade brasileira, mas nem sempre conseguiam livrar-se dos dualismos, pois continuavam divididos entre o velho e o novo mundo, entre mundos. A crise existencial era constante, truncando o diálogo direto com o povo. Este foi, por exemplo, o dilema vivenciado por escritores e pintores, dentre os quais Samson Flexor, Vilém Flusser, Stefan Zweig e Maria Helena Vieira da Silva, Ernest De Fiori, dentre outros.

Artistas judeus e consolidação da arte moderna no Brasil

A produção dos artistas judeus, muitos dos quais haviam sido condenados pelo Terceiro Reich, somou forças para consolidar a arte moderna no Brasil. No pós-guerra, suas obras começaram a ter maior visibilidade e valorização no mercado de arte moderna em São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns espaços funcionavam como pontos de respiro para aqueles que haviam sido condenados ao ostracismo na Alemanha nazista, dentre os quais estava a Livraria Askanazy, posteriormente Galeria Askanazy, onde ocorreu a primeira mostra dedicada à arte moderna na cidade do Rio de Janeiro. Miécio Askanasy – pseudônimo de Mieczslaw Weiss (1911-1981), um dos proprietários da galeria – havia desembarcado no Brasil em 1939 fugindo da Gestapo. Juntou-se a Bruno Kreitner, que assinava Bruno Arcadei (1904-1972), e entrou ilegalmente no Brasil após ter passado pela Suíça, Bélgica, França, Portugal e Colômbia. Em 1942, Miécio e Arcadei publicaram o livro Und nach Hitler, was dann? (E depois de Hitler, o quê?).

Dentre as estratégias assumidas para sobreviver no exílio, a dupla Mieczslaw e Arcadei começou vendendo livros de porta em porta para refugiados como eles, ação que inspirou a criação da Livraria Askanasy no Rio de Janeiro, que, entre 1944 e 1950, funcionou como um espaço aberto para expor as obras dos artistas modernos. A Galeria Askanazy, que ficou conhecida por seus rasgos de rebeldia, deixou uma contribuição inédita à história da arte moderna no Brasil. Dos seus encontros surgiu a oportunidade de reunir a exposição Arte Condenada pelo III Reich, com obras que haviam sido banidas dos museus alemães por ordem de Hitler. Tal iniciativa repercutia como uma resposta ao impacto causado pela exposição Arte Degenerada, realizada em Munique em 1937, que apresentou um conjunto de cerca de 650 obras confiscadas de museus públicos alemães.

Os “condenados”, convidados para expor na GaleriaAskanazy no Rio de Janeiro, identificavam-se com as propostas inovadoras dos movimentos impressionista, expressionista, cubista e abstracionista, em voga na Europa. A ideia veio da ex-galerista Irmgard Burchard (1908-1964), que havia exposto em Londres com Herbert Read, em 1938, e que desde 1941 vivia no Rio de Janeiro. O catálogo da exposição nos remete a dois outros refugiados: Ernst Feder, intelectual refugiado na capital carioca desde julho de 1941 e Hanna Lewy, historiadora da arte colonial, belga refugiada no Brasil desde 1937, cujas relações partidárias nos remetem ao Partido Comunista da França, nos anos 1930, e ao Partido Comunista Brasileiro, nos anos 1940.

Em São Paulo, a Galeria Domustransformou-se no ponto de encontro desses artistas com intelectuais, críticos de arte e a imprensa paulistana. Fundada em dezembro de 1946 por iniciativa do casal de imigrantes italianos Anna Maria e Pasquale Fiocca, abriu espaço para as obras de Lisa Ficker Hoffmann, Alice Brill, Anatol Wladyslaw, Frans Krajcberg, Roger Von Rogger e Liuba Wolf. Em 25 de janeiro de 1945, era inaugurada a Sessão de Arte Moderna na Biblioteca Mário de Andrade, que deu origem ao primeiro acervo público de arte moderna na América do Sul. Compõem este acervo obras originais dos artistas refugiados Ernesto De Fiori e Walter Lewy, além de tantos outros modernos, dentre os quais Tarcila do Amaral, Flavio de Carvalho e Alfredo Volpi.

O primeiro espaço institucional da produção modernista no país, surgiu em 1948. Foi o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), criado por Francisco Matarazzo Sobrinho (Ciccillo), cuja edifício foi projetado por Oscar Niemeyer para o conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera. Em março de 1949, o MAM era inaugurado com a exposição Do Figurativismo ao Abstracionismo.

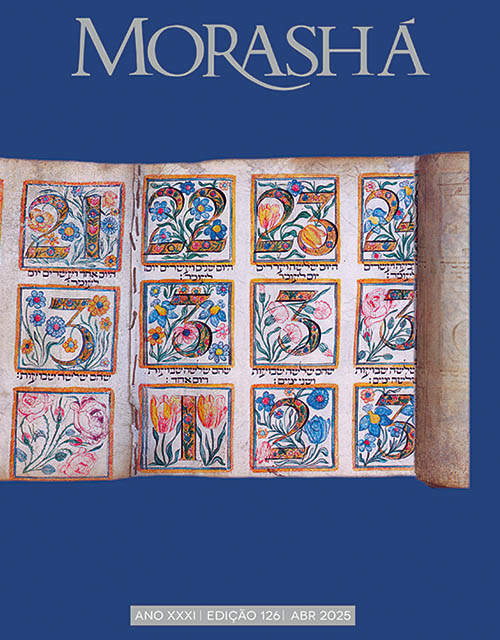

O judaísmo representado

Dentre as mulheres que romperam com o figurativismo no Brasil – estilo que valoriza a representação artística da forma humana, de elementos da natureza e de objetos – destaco a produção de Hanna Brandt, nascida em Essen, Alemanha, e que entre 1970 e 1971, produziu um conjunto de gravuras inspiradas em temas bíblicos, segmento que justifica a inclusão de algumas de suas obras no livro O Tratado Judaico do Pirkei Avot – Ética dos Pais, edição publicada pela editora B’nai B’rith. Essas imagens foram reeditadas no livro Raízes de um legado: B’nai B’rith 90 anos (1933-2023), de minha autoria. O Tratado Judaico do Pirkei Avot – Ética dos Pais, com notas explicativas do romancista Eliezer Levin, é considerado como uma das obras mais importantes do Judaísmo, um tratado extraído da Torá Oral (Talmud), repleto de sabedoria. A primeira edição publicada pela Editora B’nai B’rith é de 1976, seguida de outras quatro: 1979, 1988, 1989 e 1990.

Libelos contra a intolerância

Apesar das dificuldades financeiras e de adaptação, os exilados e os refugiados radicados permanentemente no Brasil, não ficaram inertes diante das violências totalitárias lideradas por Adolf Hitler a partir de 1933. Registraram suas impressões sobre o Brasil cumprindo com uma dupla missão: política e estética. Serviram como mediadores de um mundo dividido, em guerra. Como artistas, projetaram suas ambições utópicas inspiradas nas vanguardas europeias. Formaram redes de resistência e, como ativistas na Diáspora, colaboraram para a criação de espaços de identidade em terras estrangeiras, dissolvendo a noção de fronteira física. Suas imagens são hoje importantes marcos para vislumbrarmos as distintas visões conferidas à vida em liberdade, ainda que o exílio fosse provisório e provocasse sentimentos de nostalgia e solidão. Suas inquietações nos induzem a caminhar por um labirinto cujas esquinas sem saída nos remetem ao (des)equilíbrio, à (des)razão e à (des)humanidade que marcaram os tempos de totalitarismo e o Holocausto. As obras dos artistas judeus refugiados no Brasil devem ser interpretadas como libelos contra a intolerância e a violência na Europa.

Pesquisas realizadas para Travessias - Enciclopédia de Artes, Literatura e Ciências: o legado dos refugiados do nazifascismo, LEER/USP.

Maria Luiza Tucci Carneiro, historiadora, Professora Sênior da Universidade de São Paulo. Autora dos livros: O Antissemitismo na Era Vargas; Cidadão do Mundo; Dez Mitos sobre os Judeus; e organizadora da coletânea Discursos de Ódio, dentre outros títulos.